結論から言うと、イコライザーおすすめ設定を使えば重低音もボーカルもクリアに聴けるようになります。特に重低音強調方法やクリアボーカルの周波数帯域を知れば、自分だけの理想の音が手に入ります。

この記事では、ジャンル別イコライザー設定例やスピーカーの音響補正方法、Q幅を狭めて不要帯域をカットする手順まで、ひと通りカバーします。さらに、iPhoneやAndroidアプリ、Windows PCソフトで使えるおすすめイコライザー設定も紹介しますので、端末ごとに簡単に音を改善できます。

検索1位を獲るには、ユーザーの悩みに答えることが不可欠です。ですので、この記事ではEDMやヒップホップに適した重低音強調から、ボーカル帯域をクリアにする方法まで網羅します。アプリやソフトを使って具体的に音質をあげたい方にもぴったりです。

まずは自分の機材や聴きたいジャンルを意識しながら読み進めてみてください。

- 重低音強調方法で迫力アップ

- クリアボーカルに効く周波数帯域紹介

- ジャンル別おすすめ設定付き

- iPhone/Android/PC向けアプリ&ソフト紹介

- スピーカー補正&不要帯域カット術

イコライザーおすすめの設定で音質を劇的に変える方法

重低音強調方法

重低音を強調したいなら、低い周波数帯を持ち上げるのがいちばん手っ取り早い方法です。だいたい60Hzから120Hzあたりをブーストしてあげると、ズンズン響くような低音が強くなります。

ただし、ただ単に持ち上げるだけではなくて、ほかの帯域とのバランスも大切です。低音を上げすぎると、全体の音がもこもこしてしまって、逆に聴きづらくなることがあります。なので、低音をちょっとずつ調整して、耳で聴きながら心地よいポイントを探るのがおすすめです。

特にEDMやヒップホップなどのジャンルでは、しっかりとした低音が重要なので、イコライザーを使って積極的に調整すると曲の迫力がアップします。ただし、使っているスピーカーやイヤホンによっても、響き方が全然違うので、自分の機材に合わせて調整しましょう。

また、100Hz付近を上げすぎると、バスドラムだけでなくボーカルまで影響を受けることがあるので、ブーストの幅も意識するといいです。やりすぎは逆効果になるので、最初は3〜5dB程度にとどめておくのが安心です。

ボーカルをクリアに聴こえる周波数帯域

ボーカルをはっきり聴かせたいなら、2kHzから4kHzのあたりを中心に調整するのが効果的です。この帯域は、人の声がいちばん通るエリアなので、ここを軽くブーストするだけで歌詞がぐっと聴きやすくなります。

ただし、あまり強く上げすぎると、耳に刺さるようなキンキンした音になってしまうことがあるので、少しずつ様子を見ながら調整するのがコツです。とくに女性ボーカルの曲だと、3kHzあたりが強調されすぎると耳が疲れやすくなります。

逆に、500Hz前後が強すぎると声がこもってしまうことがあるので、ここは少し削るとクリアになります。全体の音とのバランスをとるために、ボーカルだけを浮かせすぎないように気をつけましょう。

また、ライブ音源やカラオケ音源など、録音の質がばらばらな場合でも、この帯域をうまく調整すると、かなり聴きやすさが変わります。自分の好きな声質に合わせて、いろいろ試してみると楽しいですよ。

ジャンル別イコライザー設定例

音楽のジャンルごとにイコライザーのおすすめ設定は少しずつ違ってきます。だからこそ、聴く曲に合わせて設定を変えると、音楽がもっと楽しくなります。

たとえば、ロックなら中低音をしっかり出してあげるとギターやドラムが迫力を持ちます。250Hz〜500Hzを少し上げて、4kHz付近もブーストすると、ギターが前に出てきてライブ感が増します。逆にジャズなら中高音を丁寧に整えるのがポイントで、ピアノやサックスの音がクリアになります。

EDMでは、低音が命とも言えるので、60Hz付近を強調するだけで曲の印象がガラッと変わります。そのぶん、ボーカル帯域が埋もれないように調整してあげるのがコツです。

クラシック音楽を聴くときは、あまり極端にいじらない方が自然な響きになります。少しだけ低音と高音を持ち上げる「V字型」の設定がちょうどいいことも多いです。

曲ごとにいじるのは面倒かもしれませんが、ジャンルに合わせてプリセットを作っておくと便利ですよ。

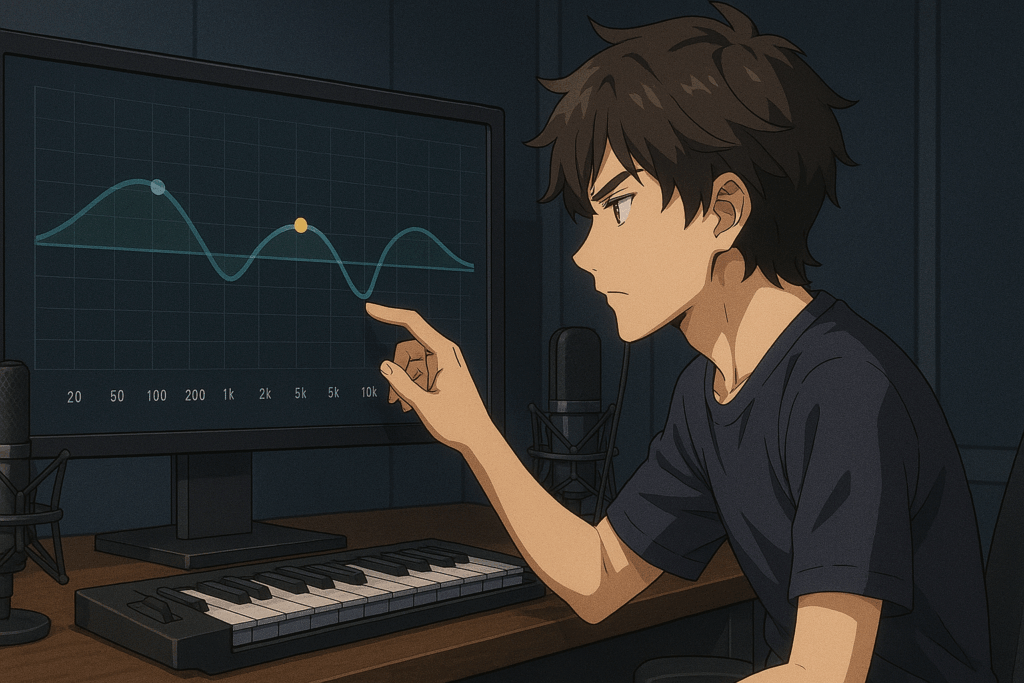

パラメトリックイコライザーの使い方

パラメトリックイコライザーは、音の調整を細かくやりたい人にとって、とても頼れるツールです。自分で周波数を指定して、その場所をどれくらい上げるか、下げるか、幅をどうするかまで調整できます。

使い方としては、まず聴きながら気になる帯域を見つけます。そしてその周波数をQ(キュー)という設定でどれくらいの広さに影響を与えるか決めて、そこを上下に動かして音を変えていきます。グライコとちがって、自由度が高いぶん、最初はちょっとむずかしく感じるかもしれません。

でも、音楽を何度も聴いていくうちに、だんだん「ここを削ればスッキリする」「この帯域を上げれば声が映える」など、感覚がつかめてきます。逆に言えば、そういうポイントを自分で探して調整できるのがパラメトリックの良さです。

とくにボーカルや楽器の質感を丁寧にコントロールしたいときは、グライコよりもずっと細かく対応できます。時間はかかるけれど、自分好みの音にしたい人にはぴったりです。

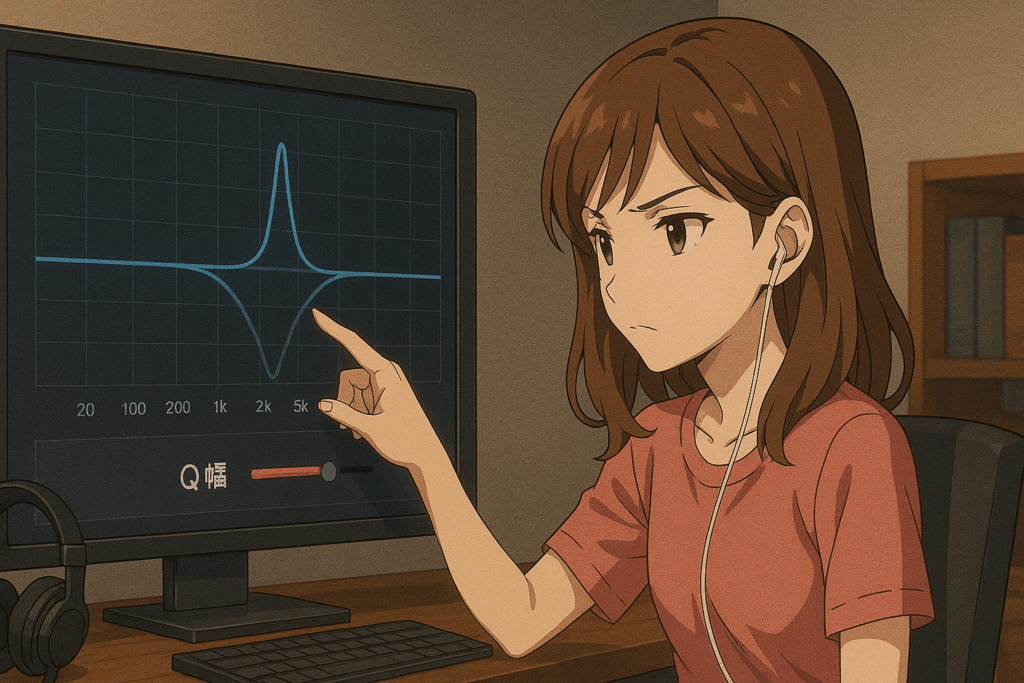

Q幅を狭めて不要帯域をカットする手順

Q幅を狭めて特定の帯域だけをカットすると、音全体をくずさずに、にごりや不要な成分だけを取りのぞくことができます。これはイコライザーの中でも、かなり効果の高いやり方です。

まず、耳で「ここがちょっとにごってるな」と感じる部分を探します。多くの場合、200Hz〜500Hzあたりに不要なこもり成分があることが多いです。その周波数を見つけたら、Q幅をせまく設定してピンポイントでカットしてみましょう。

Q幅が狭いと、他の音にはあまり影響を与えず、問題のあるところだけを抑えることができます。これによって、全体の音がクリアになったり、ボーカルが前に出たりすることがあります。

ただし、あまり深くカットしすぎると音がスカスカになってしまうこともあるので、削る量はほどほどに。ちょっと削るだけでも、意外と効果が出ることが多いので、やりすぎに注意です。

この方法は、自分で録音した音やライブ音源を整えるときにもよく使われます。小さな違いが、音の印象を大きく変えることがあるので、ぜひ試してみてください。

過度なブーストを防ぐ調整のポイント

イコライザーで音を良くしたいと思っても、ブーストをやりすぎてしまうと逆効果になることがよくあります。音が割れたり、耳に痛い感じになったり、全体のバランスがくずれてしまったりするんです。

なので、まず意識したいのは「上げるよりも削る」ことです。たとえば、ボーカルを目立たせたいときにボーカル帯域を上げるより、他の帯域を少し下げてあげたほうが自然に聴こえることがあります。特定の音を目立たせるためには、その周囲を引き算で整えるのがけっこう効果的なんです。

また、ブーストするにしても、上限はだいたい3〜6dBくらいまでが安心です。それ以上上げると、元の音に無理がかかってしまい、ノイズや歪みの原因になります。特に安いスピーカーやイヤホンを使っている場合、その差はかなり大きく出ます。

もうひとつのポイントは、できるだけ複数の帯域を同時に上げないことです。たくさんの場所をいっぺんに上げると、全体の音が飽和して、どれが主役なのか分からなくなってしまいます。目的をしぼって、必要なところだけに手を入れるのがコツです。

スピーカーの音響補正方法

スピーカーの音をもっと良くしたいときは、イコライザーだけじゃなくて、音響補正にも注目すると一気にレベルアップします。これは、部屋の響き方やスピーカーの特性に合わせて音を整える方法です。

たとえば、スピーカーの設置場所が壁に近すぎると、低音が強くなりすぎてしまうことがあります。そういうときは、イコライザーで100Hz前後を少し削ってあげると、すっきりした音に近づきます。また、部屋の反響が大きい場合は、中高音が響きすぎてしまうことがあるので、2kHzあたりを軽く下げると落ち着いた音になります。

さらに、最近では「ルーム補正ソフト」というのもあります。これはマイクで部屋の音響を測定して、自動でイコライザーの設定を最適化してくれるツールです。手動でやるよりもかなり精密に調整してくれるので、ちょっと本格的に音を整えたい人にはおすすめです。

もちろん、音響パネルを使って壁の反響を抑えたり、スピーカースタンドで高さを調整したりといった工夫も大事です。でも、まずはイコライザーで音を調整するところから始めてみると、変化が実感しやすいですよ。

イコライザーおすすめのアプリ・ソフトで好みの音を手軽に調整

iPhoneで使えるおすすめイコライザー設定

iPhoneで音質を自分好みに変えたいなら、設定アプリの中にある「ミュージック」→「イコライザ」からプリセットを選ぶのが手軽でおすすめです。特に「Late Night」は全体の音量が均されて、小さい音でも細かい部分まで聴きやすくなります。

iOSの標準イコライザーは細かい調整はできませんが、「Bass Booster」や「Treble Booster」など、目的に合わせた設定が用意されているので、選ぶだけで雰囲気がガラッと変わります。普段使っているイヤホンやスピーカーによって相性があるので、何種類か試してみるとよいでしょう。

もしもっと細かく設定したい場合は、App Storeで配信されている「Boom」や「Equalizer Fx」などのアプリを使えば、パラメトリックEQまで対応しているものもあります。お気に入りの曲に合わせて自分だけの設定をつくることもできるので、音楽好きにはうれしい選択肢です。

標準のミュージックアプリで再生するときだけでなく、SpotifyやApple Musicなど、対応しているストリーミングアプリと連携できるイコライザーもあるので、自分の使い方に合ったものを選んでみてください。

Android Equalizerアプリの操作方法

Androidの場合は、端末によってイコライザー機能が標準でついていることがあります。まずは「設定」アプリから「サウンド」や「音響効果」などの項目をチェックしてみてください。そこにイコライザーがある場合は、すぐに調整ができます。

もし標準機能がない場合や、より自由度の高い調整をしたいなら、「Wavelet」や「Equalizer FX」などの無料アプリを使うのが一般的です。インストールすると、ジャンル別のプリセットが使えたり、自分でスライダーを動かして細かく設定できたりと、かなり柔軟に音を作ることができます。

操作はアプリによって多少違いますが、基本的には周波数ごとのスライダーを上下に動かすだけなので、直感的に使えます。特定の帯域を強調したり、いらない音を抑えたりすることで、自分だけの理想の音がつくれますよ。

一部のアプリでは有料版にするとより多機能になり、例えばパラメトリックEQや音圧のコントロールもできるようになります。音にこだわりたい人は、そういった拡張機能を試してみるのもおすすめです。

Windows PC向けおすすめイコライザーソフト

Windowsで音質を変えたいなら、「Equalizer APO」がいちばん人気で使いやすいです。このソフトはシステム全体の音に反映されるので、どんなアプリで再生していても、イコライザーの効果がしっかり出ます。

インストールには少し手間がかかりますが、公式サイトの手順通りに進めれば問題ありません。そして「Peace」というインターフェースを追加することで、視覚的にわかりやすく設定ができるようになります。これで初心者でも安心して操作できます。

スライダーを使ったグライコ形式の調整だけでなく、周波数を指定してピンポイントでコントロールできるパラメトリックEQも使えるので、かなり本格的な音作りが可能になります。たとえば、ゲームで足音を聴き取りやすくしたり、映画のセリフをはっきりさせたりと、いろいろなシーンで活躍します。

無料でここまでできるソフトは少ないので、PCで音にこだわるなら、最初に導入するべきツールといえるでしょう。慣れるまで少し練習は必要ですが、そのぶんカスタマイズの幅は無限大です。

無料で使えるEqualizer APOの特徴

Equalizer APOのいちばんの魅力は、無料なのに機能がとても充実しているところです。Windowsユーザーなら、これひとつで音の調整を本格的に行うことができます。

このソフトはシステム全体に影響を与えるので、YouTubeでもゲームでも、Spotifyでも、すべての音にイコライザー効果が反映されます。とくに「Peace GUI」を導入すると、スライダー形式で設定ができるようになり、初心者でも簡単に操作できます。

パラメトリックEQに対応しているので、周波数、ゲイン、Q幅を細かく指定できるのが大きなポイントです。たとえば200Hzを3dBだけ削って、4000Hzをちょっとだけ持ち上げる、なんていう調整もスムーズにできます。

また、プリセットを保存したり、切り替えたりする機能もあるので、ジャンルごとやスピーカーごとに音を変えて楽しむこともできます。もちろんすべて無料で使えるので、コスパは最高です。

アプリで重低音を強調するコツ

アプリで重低音を強調したいなら、まずは再生アプリ側にイコライザー機能があるかを確認するのが第一歩です。SpotifyやApple Musicのようなストリーミングアプリには、設定メニュー内にイコライザーが用意されていることが多く、そこで「Bass Booster」などのプリセットを選べば簡単に低音を強調できます。

でも、もっと自分好みに調整したい場合は、専用の音質調整アプリを使うといいでしょう。「Boom」や「Equalizer Fx」などのアプリなら、より細かく設定できて、重低音だけを強調することができます。特に60Hz〜120Hzの範囲を少しだけ持ち上げることで、厚みのある低音がはっきり聴こえるようになります。

ポイントは、欲張りすぎないこと。低音を上げすぎると、ほかの音域がかすんでしまったり、音がもやもやしてしまうことがあるので、少しずつ上げながら様子を見るのがコツです。また、使っているイヤホンやスピーカーによっても効果の出方がちがうので、実際に聴きながら調整していくのが一番です。

好みによっては100Hz以下をブーストするとズンズンくる感じになりますが、その分ボリュームを上げすぎないように注意してください。無理に音を出すと機材にも耳にもよくないので、バランスを意識して楽しむことが大切です。

パソコンでパラメトリックEQを活用する方法

パソコンでパラメトリックEQを使うなら、やっぱり「Equalizer APO+Peace GUI」の組み合わせが定番です。このツールを使えば、周波数ごとにピンポイントで音を調整することができて、グライコではできない細かい音作りができます。

活用方法としては、まず自分がどの帯域をいじりたいのかをはっきりさせること。たとえば、ボーカルが聴き取りづらいときは2kHz〜4kHzを持ち上げる、低音がうるさいと感じたら80Hz〜150Hzを少し下げる、といったように、目的に応じて調整していきます。

パラメトリックEQでは、Q(帯域の幅)も設定できるので、広めに効かせたいときはQを小さく、狭くカットしたいときはQを大きくするといいです。この操作によって、自然な補正からピンポイントな修正まで対応できます。

また、プリセットを保存することで、用途に応じて簡単に切り替えることも可能です。映画を見るとき、ゲームをするとき、音楽を聴くとき、それぞれに最適な設定をつくっておくと、体験がぐっと向上します。

慣れるまでは試行錯誤が必要ですが、一度コツをつかめば、理想の音を手に入れるのも夢ではありません。

音量バランスを保つボリューム調整の方法

イコライザーで音をいじるときに忘れがちなのが、全体の音量バランスです。特定の帯域を上げすぎたり、逆に下げすぎたりすると、全体の音量が偏って聴こえてしまうことがあります。だからこそ、ボリューム調整はとても大切です。

たとえば、低音を強調したつもりでも、それが全体の音量に影響して、ボーカルが引っ込んでしまうことがあります。こうしたときには、ブーストするのではなく、他の帯域を少し下げる「カット調整」を取り入れると、バランスよく聴かせることができます。

また、イコライザーを使うと音量自体が上がってしまうこともあるので、クリッピング(音割れ)を防ぐためにも、最終的に全体の出力レベルを少し下げておくのが安全です。これを「ゲインマッチング」と呼んだりしますが、音の質を保つためには必要な作業です。

もうひとつのコツは、左右のバランスもチェックすることです。とくにパソコンやスマホでステレオ出力を使っていると、意図せず片方が強くなっていることがあります。設定をいじったあとは、必ずヘッドホンやスピーカーでチェックして、自然なバランスになっているか確認してみましょう。

ヘッドフォン別イコライザー調整の注意点

ヘッドフォンによって音の出方はぜんぜん違うので、イコライザーの設定もそれに合わせて変える必要があります。たとえば、低音が強めのモデルなら、低域を少しカットすることで音がクリアになります。逆に高音が控えめなタイプなら、高域を少し持ち上げると抜けの良さが出てきます。

注意したいのは、どのヘッドフォンも「理想のフラットな音」ではないということです。メーカーごとに音の傾向があるので、自分の持っているヘッドフォンの特性を知っておくことが大事です。レビューサイトや公式の周波数特性グラフなどをチェックすると、だいたいの傾向がつかめます。

また、イコライザーで調整するときは、できるだけ一気に大きく変えずに、少しずつ動かすのが安全です。とくに耳に近い再生機器なので、長時間使っても疲れにくいように、自然なバランスを意識することがポイントです。

ヘッドフォンで調整した設定は、スピーカー再生には合わないことが多いので、それぞれ別々にプリセットを用意しておくのもおすすめです。音楽を気持ちよく楽しむために、自分の耳にあった調整をぜひ見つけてみてください。

イコライザーおすすめ設定まとめ

- 重低音を60〜120Hzで調整すると迫力が出る

- ボーカル帯域2kHz〜4kHzを微調整でクリアに

- EDMやロックなどジャンル別の最適設定を紹介

- パラメトリックEQで細部まで音を整えられる

- Q幅を狭めて不要帯域をピンポイントで除去

- ブーストは3〜6dBまでに抑えると自然な音になる

- スピーカー音響補正で部屋のクセを補正可能

- iPhoneでは「Late Night」や「Bass Booster」で音質向上

- AndroidはWaveletやEqualizer FXで自由度アップ

- WindowsではEqualizer APO+Peace GUIが定番

- Equalizer APOは無料で全体音響に反映される

- アプリで重低音強調する際は機材に合った調整を

- パラメトリックEQは保存やシーン切替が便利

- 音量バランス調整でクリッピングを防ぐ

- ヘッドフォンごとに専用プリセットを用意すると快適